Stage d’altitude à Tignes : entre science, méthode et plaisir

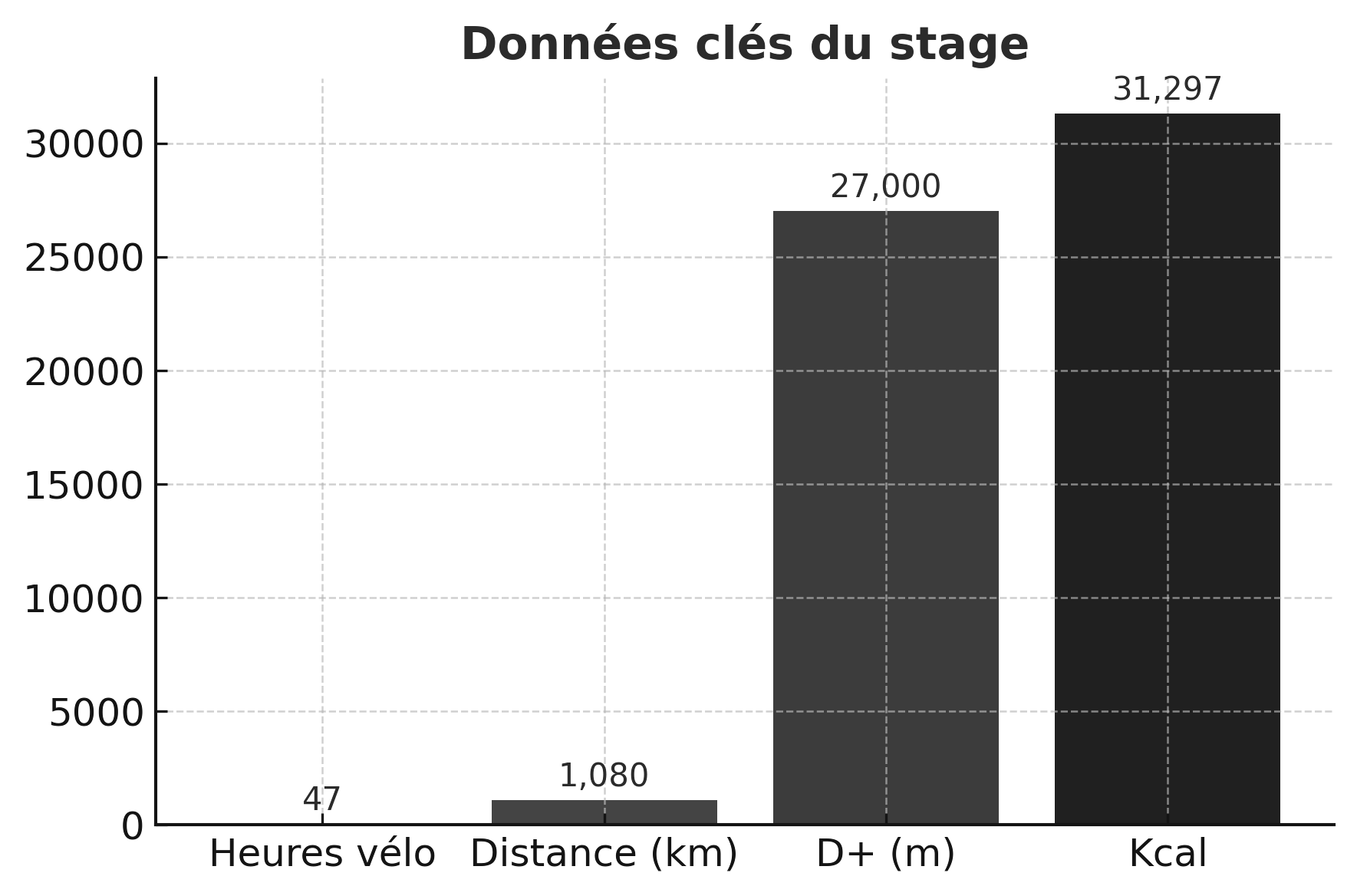

Quelques données

Chaque été, j’organise un stage en montagne. Ce stage n’a pas été laissé au hasard : il a été soigneusement planifié avec mon coach Cédric des Watts pour cibler un objectif clair – accumuler un gros volume de travail autour de LT1 tout en intégrant des rappels de travail au bas de Z3.

L’idée était double :

Stimuler l’endurance aérobie par un temps conséquent passé en domaine modéré/haut de l’endurance, ce qui améliore la capacité à utiliser les graisses comme carburant et retarde l’apparition de la fatigue.

Entretenir la puissance durable avec des séances qualitatives ciblées, comme 4 x 10 minutes et 5 x 15 minutes en bas de Z3. Ces efforts, placés après un volume préalable, permettent de travailler à des intensités proches de LT2 sans le stress physiologique complet d’un travail en domaine sévère.

Ce choix permet d’optimiser la durabilité : la capacité à maintenir une puissance élevée malgré l’accumulation de fatigue, ce qui est essentiel pour les longues épreuves en montagne. La répartition minutieuse de ces blocs a permis de profiter du volume tout en gardant un fil conducteur qualitatif au stage.

Pourquoi ? Parce que la science nous montre que si dormir haut stimule la production d’érythropoïétine (EPO) et augmente la masse de globules rouges — améliorant le transport d’oxygène —, s’entraîner trop souvent en altitude peut réduire la qualité des séances en raison de la pression partielle en oxygène diminuée.

Ce que dit la littérature scientifique

Les travaux de Levine & Stray-Gundersen (1997) sur le protocole « Live High — Train Low » ont montré que combiner sommeil à altitude modérée et entraînement à basse altitude permet d’obtenir le meilleur compromis : adaptation hématologique + maintien des intensités. D’autres études (Gore et al., 2013) confirment que s’entraîner haut dégrade parfois la puissance à VO₂max, augmente la dérive cardiaque et allonge les temps de récupération

Les domaines d’intensité

En physiologie de l’exercice, on distingue :

Domaines et zones

Domaine modéré : sous le premier seuil lactique (LT1) → effort confortable, stable, faible accumulation de lactate

Domaine sévère : entre LT1 et le second seuil lactique (LT2) → effort soutenu, lactate stable mais élevé

Domaine extrême : au-dessus de LT2 → lactate en hausse continue, effort limité dans le temps.

LT1 est la frontière entre endurance basse et endurance haute : en dessous, la ventilation est stable et le lactate minimal ; juste au-dessus, on commence à recruter davantage de fibres rapides, à augmenter la glycolyse et à solliciter plus fortement le système cardiovasculaire.

Pourquoi travailler autour de LT1 ?

C’est là que l’on stimule :

la densité mitochondriale,

la capacité oxydative des fibres musculaires,

l’efficacité énergétique (moins d’oxygène consommé pour un même travail).

C’est aussi la zone où l’on peut accumuler le plus de volume de qualité sans casser la récupération.

Organisation du stage : la logique derrière 9 jours sans repos

Bloc 1 : 5 jours consécutifs

Bloc 2 : 4 jours consécutifs

Sans journée de repos, mais avec gestion de l’intensité pour maintenir la capacité d’enchaîner.

Journées types

Les journées clés (plus de 3h, souvent > 3000 kJ) ressemblaient à ça :

Jour 3 – 4h59 / 121 km / +2470 m

Séquence : montée longue en Z2b (autour de LT1), travail de force-endurance assis, descente technique, deuxième montée au tempo.

Objectif : cumuler du temps proche de LT1 sous fatigue tout en limitant les pics à VO₂max.

Jour 6 – 6h42 / 177 km / +3200 m

Séquence : 3 cols en Z2 avec portions Z3 courtes, dernier col en fin de sortie en endurance haute.

Objectif : travailler la durabilité (maintenir la puissance malgré > 4000 kJ dépensés).

Jour 10 – 5h50 / 135 km / +3378 m

Séquence : 3 ascensions majeures, dernière montée après plus de 3000 kJ avec un bloc de 30 min à 260 W sans dérive cardiaque notable.

Objectif : valider la capacité à produire proche de la puissance au seuil 1 malgré la fatigue cumulée.

Pourquoi limiter le domaine sévère (au-delà de LT2) sur un bloc volume ?

Les données scientifiques (Seiler, 2010 ; Mujika et al., 2018) montrent que :

Le travail au-dessus de LT2 génère un stress métabolique important (déplétion glycogène, accumulation H⁺, stress neuromusculaire).

En bloc de volume élevé, les réserves de glycogène sont déjà partiellement entamées au départ de chaque sortie → la récupération complète entre séances est impossible.

La répétition de séances sévères diminue la qualité des suivantes et augmente le risque de surmenage.

En choisissant de rester majoritairement dans les domaines modéré et soutenu, on maximise :

La tolérance au volume

On limite l’impact du stress que génère déjà l’altitude

L’amélioration de l’endurance aérobie

La durabilité : capacité à maintenir une puissance cible après plusieurs heures.

Lien avec la durabilité

Dans la littérature, la durabilité est définie comme la capacité à maintenir un haut pourcentage de la puissance critique (ou de la puissance au seuil lactique) malgré la fatigue.

Dans ce stage, on voit clairement l’effet :

Jour 10 : après 3000 kJ, bloc de 30 min à 260 W avec dérive cardiaque quasi nulle.

Gain direct pour les longues cyclosportives ou courses à étapes : capacité à produire après plusieurs heures sans effondrement.

Bilan

En résumé, dormir haut mais rouler bas a permis :

de conserver de la fraîcheur pour enchaîner les gros blocs,

de maximiser le travail autour de LT1 et du tempo,

d’améliorer ma tolérance à la fatigue.

Et au-delà des chiffres, il reste les images :

Colle San Marco avec Maxime et ses 10 km à 10 %,

Cormet d’Arêches avec Quentin, carte postale à chaque virage,

Iseran sauvage et intemporel.